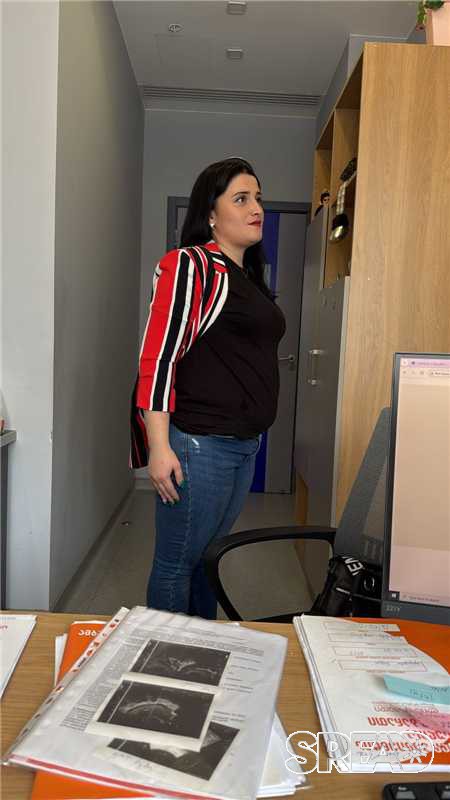

第一次真正理解这份工作的重量,是十年前那个深秋。洛杉矶的夕阳把咨询室的窗户染成金色,坐在我对面的艾米,手指无意识地绞着衣角,声音轻得像怕惊飞一只蝴蝶:“Lina,我们试了五年...是不是...” 话没说完,泪水先砸了下来。那份小心翼翼的绝望,像一根针,深深扎进我心里——那一刻起,我知道助孕顾问远不止是份工作,更是无数家庭希望与脆弱交织时,最需要的那双手。

行业趋势暗流涌动

话说回来,这几年想通过美国SART圆父母梦的家庭,肉眼可见地多了起来。保守估计,相关咨询量三年里涨了至少三成,特别是咱们华人群体。大家选择这条路的原因各不相同:有些是心疼太太反复折腾却一次次失望,有些是年过四十才发现与时间的赛跑如此紧迫,还有些是经历过伤痛后格外珍视新生命的机会。但无论哪种,背后都藏着相似的忐忑——政策安全吗?过程透明吗?成功率真有宣传那么高?这份担忧沉甸甸的,我懂。

藏在细节里的“惊雷”

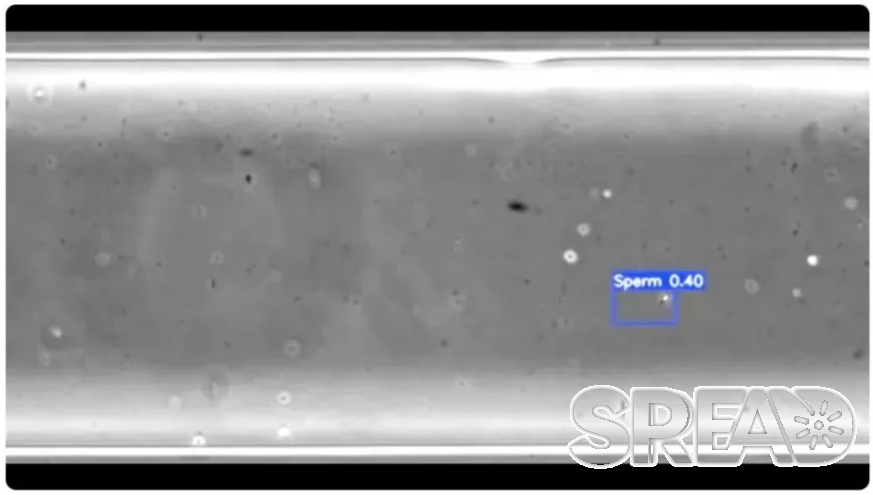

其实最大的坎儿往往不在医疗本身。作为从业者,我最揪心的恰恰是信息差带来的误判。莉莉(化名)就曾踩过大坑——她最初被佛罗里达某机构“友好报价”吸引,签了合同才惊觉当地对助孕妈妈(Gestational Carrier)的法律保障远不如加州完善。更棘手的是,他们选定的诊所胚胎冷冻技术等级不过关,后续流程磕绊不断。等她找到我时,攥着病历的手都在抖:“Lina姐,钱花了,时间没了,心都要碎了…” 我立刻帮她对接加州具备顶级SART认证实验室的诊所,重新评估方案。光是看那份新报告里清晰标注的胚胎评级和冻存标准,莉莉就在电话那头哽咽了:“原来靠谱两个字,值这么多。”

政策这张“安全网”,不能只织一半

政策差异真不是小事。目前全美各州法规千差万别,像加州、内华达这些地方,整个助孕流程的医疗框架和法律保护都相对成熟。但换个地方?流程可能拖沓到你怀疑人生。我常和客户强调:SART数据看全国趋势,选址却要抠细节!去年帮一位工程师爸爸处理跨州协调时,他感慨:“原以为技术到位就行,哪知道律师团队对州际协议的熟悉程度,差点成了拦路虎!” 正因如此,我的核心经验是:选州>选诊所,法律保障是1,其他是后面的0。

别让焦虑遮住常识的眼睛

另一层隐忧藏在对“成功率”的片面解读里。有些机构喜欢拿87%的成功率当招牌,但聪明人必须追问:这是胚胎移植的成功率?还是活产率?针对哪个年龄段?如果配的是年轻健康的助孕妈妈(Gestational Carrier),成功率当然漂亮。但放到45+的客户身上,数据可能骤降。曾有位姐姐拿着漂亮数据兴冲冲飞美国,落地后才被委婉告知她的年龄组成功率不到30%。专业的人,一定提前帮你拆解数据背后的“年龄段适配性”和“健康评估重点”,这才是真负责。

“心跳声”背后的系统工程

成功的SART旅程,更像一场精密协作。严格的心理筛查绝不是走过场!记得协助过一位音乐家夫妇匹配助孕妈妈(Gestational Carrier)。流程里最打动我的,是心理专家对那位年轻妈妈细致入微的情绪评估——甚至关注她对古典音乐的共情力(因为准父母希望孕期常听莫扎特)。音乐家太太后来说:“听到宝宝心跳那一刻,我们就知道,选的不仅是位助孕妈妈,更是位懂我们的伙伴。” 医疗技术是骨肉,人文匹配才是灵魂。

答疑时间:老友Lina快问快答

Q:SART诊所的成功率怎么看懂?

A:别只看首页大数字!重点找清晰标注年龄分组、治疗类型(如自体卵/辅助)、区分“临床妊娠率”和“活产率”的诊所报告。数据维度越细,越靠谱。(例如:35岁以下女性,使用自体卵子进行新鲜胚胎移植的活产率约55% - SART 2023年度报告趋势)Q:年纪大了,美国SART还值得试吗?

A:年龄确实关键,但并非绝对。43岁以上女性,若自身卵子状态不佳,我会更推荐考虑高质量辅助资源方案,结合顶尖实验室技术(如胚胎染色体筛查PGS),能显著优化结果。个体化评估才是王道!Q:SART流程涉及的保险怎么理清?

A:这确实是复杂点!助孕妈妈(Gestational Carrier)的健康险、新生儿保险、可能涉及的特殊险种需分开确认。务必委托熟悉跨境保险的律师逐条审阅,别轻信口头承诺。早介入,少踩坑。

写在最后

一路走来,我深知这条路上有多少期待、疲惫与不确定的交织。SART系统是美国辅助生育领域的重要支柱,但我们需要的不仅是冷冰冰的数据和流程,更是那份被理解、被托住的安全感。那些深夜打给我的越洋电话,那些最终抱到宝宝时发来的全家福——正是这些瞬间让我相信,真正的助孕服务,是把专业能力沉淀成温度和智慧,陪着你们在看似不可能处,稳稳种下可能。

如果您也在这条路上探索,想了解更多真实经验和避坑细节,欢迎找我聊聊。微信:spreadhc —— 像老朋友一样聊聊,或许就能少走一段弯路。